画像をたくさん使って、トランプ関税について分かりやすく解説します!

トランプ米大統領は4月2日、ほぼ全ての国からの輸入品に10%の追加関税を課す世界共通関税と、米国の貿易赤字額が大きい国に対してより高い追加関税を課す相互関税を発表しました。

これまで主に製造業や貿易業への影響が語られてきましたが、じわじわと観光業界にも波及する兆しが見え始めています。

為替の変動、国内消費マインドへの影響、訪日外国人旅行者(インバウンド)の動向など、観光業に携わる事業者にとって見逃せない変化が迫っています。

本記事では、トランプ関税が観光業界にどのような影響を与えるのか、そして今後の旅行市場の動きにどう備えるべきかを、最新情報とともにわかりやすく解説します。

画像はクリックで拡大できますので、ぜひ拡大してご覧ください。

そもそもトランプ氏の発表とは?。

まずは、今回のニュースの概要をしっかり押さえておきましょう!

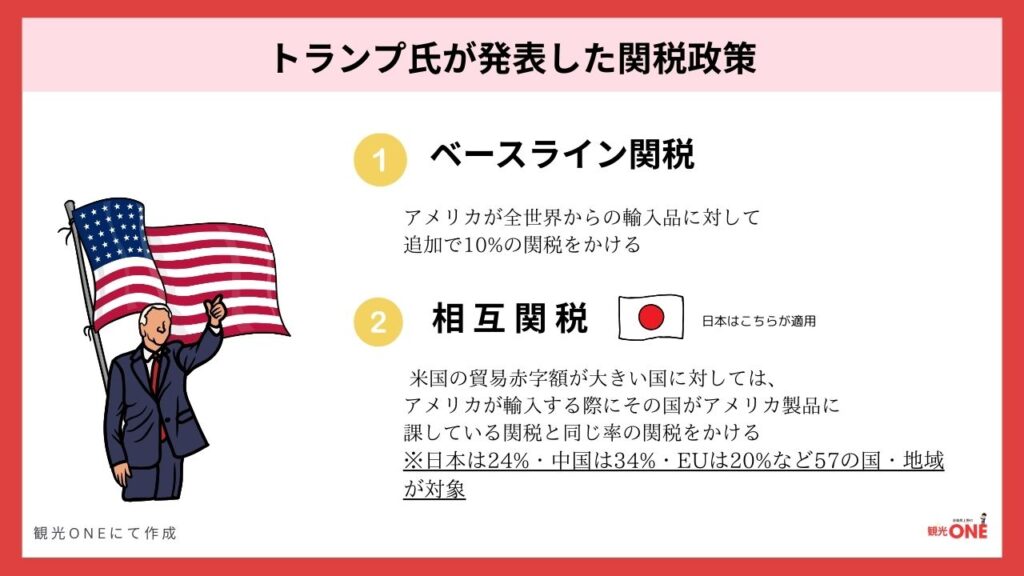

今回のトランプ関税は、大きく分けて2段構えです。

まず、ほぼ全ての輸入品に対して最低10%の関税を一律で課す「ベースライン関税」。

そのうえで、米国の貿易赤字が大きい国に対しては、国ごとにさらに高い税率を上乗せする「相互関税」が設定されました。

「相互関税」が課されているのは、57の国・地域(4月3日時点)で、日本もその対象となっており、発表当時の相互関税率は「24%」とされていました。

これは、10%のベースライン関税と合わせると最大で約34%の関税負担となる試算として受け止められてきました。

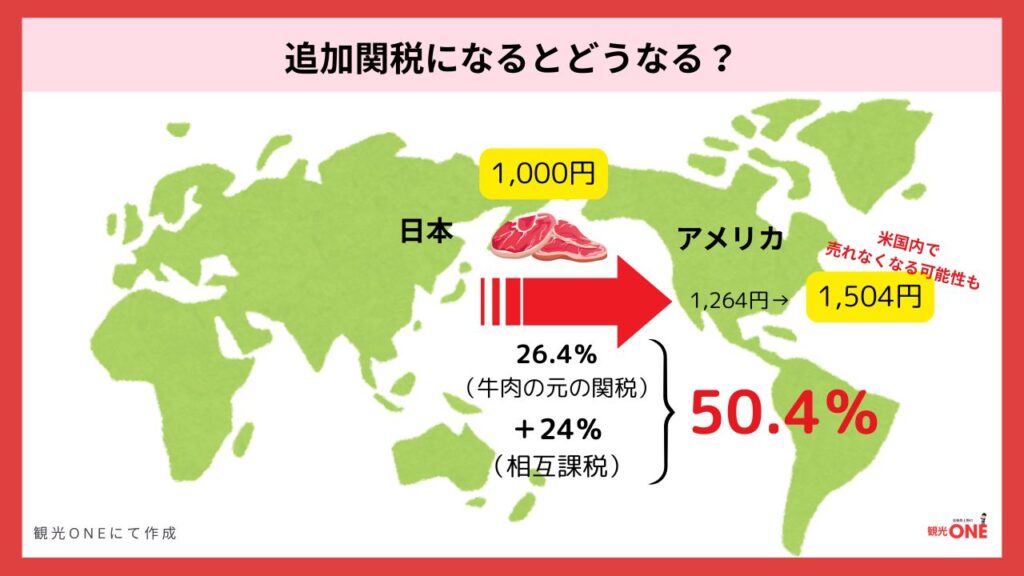

なお、これらの関税は既存の関税に置き換わるものではなく、原則として従来の関税に上乗せされる形となります。そのため、品目によっては、実際の関税負担はさらに高くなる可能性があります。

重要

2025年7月に日米両政府が関税交渉で合意し、トランプ米大統領は日本からの輸入品に対する新たな相互関税を含む大統領令に署名しました。公式発表によれば、既存の関税率等を含めた日本向けの関税水準は「15%」として運用されることになっています(8月7日発効)。

そもそも関税とはなんでしょうか?ここを解説していきます!

関税の負担は「アメリカ国民」が担うことになります。

そのため、関税の導入によりアメリカ国内での販売価格が上昇し、日本製品が売れにくくなる懸念があります。

日本企業の中にはアメリカ市場でのシェアを維持するため、関税分を自社で吸収し、値下げして輸出するケースも見られます。

いずれにしても、今回の追加関税は、日本企業の収益を圧迫し、経営を揺るがしかねない危機的な状況を招いています。

日本の基幹産業「自動車」にも、15%の追加関税を発動

トランプ政権は、日本時間の4月3日の発表時点では、自動車の輸入に対して25%の追加関税を発動していました。

日本から輸出される乗用車の関税は従来の2.5%から27.5%に、トラックは最大25%から最大50%へと大幅に引き上げられ、エンジンなどの主要部品についても、5月3日までに同様に25%の追加関税が課される見通しとされていました。

こちらも7月7日に発表された日米合意により「15%」となることが決まりました。

日本にとってアメリカは最大の輸出先であり、その中でも自動車関連は輸出額全体の約3割を占める重要な産業です。

日米合意で関税率は下がったものの、関税が引き上げられることには変わりありません。

これにより、日本の自動車メーカーはアメリカ市場での販売が減少したり、利益が圧迫されたりするなど、経営への影響が懸念されています。

また、その影響は自動車メーカーだけにとどまりません。部品や素材などを供給する関連企業にも波及し、特に中小企業では生産や設備投資の縮小、雇用への悪影響が広がるおそれがあります。

トヨタ自動車は、当面の間、アメリカによる追加関税分を自社で負担し、車両価格の値上げを回避する方針を発表しました。

また、提携する部品会社に対しても、関税負担が生じないよう、トヨタ本体が追加コストを吸収する形を取るとしています。

特に「北米市場」は日本の自動車産業にとって一大市場です。

アメリカ製の自動車の多くも、日本の自動車部品を使っています。

つまり、追加関税に伴って同時に値上げすることになります。

トヨタ自動車の追加関税分の値下げ発表について、私は北米市場において絶対的な地位を得るチャンスと捉えていると考えています。

トランプ関税については、現在も調整が進んでおり、複雑化しています。

最新の情報は必ず公式発表をご確認ください。

トランプ政権の追加関税の最新情報は、JETRO(日本貿易振興機構)の公式サイトが詳しいです。

具体的な影響は?

今回のトランプ米大統領による追加関税により、日本にはどんな影響があるのでしょうか。

輸出額の減少

アメリカは日本にとって最大の輸出国です。

日本からアメリカへの主要輸出品(自動車、部品、機械類)に最大24%の関税が上乗せされれば、価格競争力は大きく低下します。

特にアメリカ市場に依存している製造業や中小の部品会社には、減産や利益圧迫、雇用減のリスクが生じます。

個人消費への影響(株価の下落)

個人消費にも影響を及ぼす可能性があります。

2024年からスタートした「新NISA制度」の浸透により、若年層やシニア層まで、幅広い世代の国民が資産運用を始めるようになりました。

その結果、株価の下落はもはや「一部の投資家だけの問題」ではなくなり、家計の“見えない赤字”として、全国民に波及する時代になっています。

資産の評価額が目減りすることで、将来不安や生活防衛意識が強まり、節約の動き(国内消費の低下)が広がる可能性があります。

利上げができない(円安の進行)

日銀は当面の利上げを見送る見通しです。

今回の関税は影響が大きく、不確実性も高いため、慎重な対応が求められています。

世界経済が悪化すれば、さらに利上げは困難になります。

アメリカとの金利差が広がれば円安が進行し、輸入品の値上がりにより家計負担が増す恐れもあります。

なぜこの政策が導入されたのか?

トランプ氏には、次のような狙いがあると考えられています。

1.アメリカ国内の産業を守る(保護主義)

トランプ氏の関税政策の一番の目的は、アメリカの工場や企業を守ることです。

たとえば、アメリカでは鉄を作る会社があります。でも外国から安い鉄が大量に入ってくると、アメリカの鉄の会社は売れなくなって困ってしまいます。

そんなときに、外国の鉄に「関税(=税金)」をかけて、値段を高くすることで、アメリカの鉄のほうが買われやすくなり、アメリカの工場や雇用が守られるというわけです。

これは「国内産業の保護」と呼ばれます。

関税という制度自体、この「国内産業を守る」という目的で作られた歴史背景があります。

2.貿易のバランスを正す(貿易赤字の改善)

トランプ氏は「アメリカはモノを買ってばかりで、売れていない。これは不公平だ」と主張していました。

たとえば、アメリカが日本や中国から大量にモノを買っても、アメリカの商品はあまり買ってもらえない。これではアメリカが損をしている、という考えです。

そこで関税を使って、「もっとアメリカの製品を買ってもらおう」「外国からの輸入を減らそう」としたのです。

これが「貿易赤字を減らす」という目的です。

3.相手国と“交渉する材料”として使う(外交カード)

トランプ関税は、単に税金をかけるだけではなく、交渉のための「圧力の道具」として使うという目的もあります。

たとえば、「もし○○国がアメリカの農産物をもっと買ってくれるなら、関税を下げてもいいよ」といった取引です。

つまり、関税をちらつかせて、より有利な条件を引き出すための戦略であるとも言えます。

法人税引き下げ政策による減収を、関税で賄おうという目的?

2017年、トランプ政権は「大型減税(Tax Cuts and Jobs Act)」を実施し、法人税率を35% → 21%へと大幅に引き下げました。

この補填に関税収入を使おうと考えているという見方もあります。

ただ、ここで注意があります。

繰り返しになりますが、関税の負担は「企業」ではなく「一般消費者(アメリカ国民)」です。

つまり、「法人税を下げて企業を助ける代わりに、関税で一般国民がカバーしている」という批判も、一部では見られていることはここで明記しておきましょう。

観光業が受ける影響とは?

インバウンドへの影響

今回のトランプ関税は、為替の変動にも大きな影響を与える可能性があり、観光業の中でも特にインバウンド(訪日外国人旅行)にとっては重要な要素となります。

関税強化や世界的なインフレが進めば、各国で生活コストが上昇し、海外旅行を控える動きが広がる恐れがあります。結果として、日本を訪れる観光客が減少するリスクも無視できません。

また、円安の進行により輸入コストが上がると、宿泊施設や飲食店などの運営コストが上昇。

価格転嫁が難しい中小規模の事業者ほど、経営への打撃が大きくなります。

一方で、円安は外国人旅行者にとって日本旅行を“お得”に感じさせる要因にもなり得ます。特に物価の高い欧米からの観光客にとっては、日本での宿泊やショッピングが魅力的に映るため、一部では訪日需要を押し上げる追い風となる可能性もあります。

国内旅行への影響

トランプ関税や世界経済の不安定化は、旅行者の心理や行動に大きな影響を与えます。特に、旅行を「贅沢な出費」と捉える層が増える中、外国人観光客に加えて国内旅行者の消費行動にも変化が現れることが予想されます。

世界的な経済の不安定さや為替変動により、国内旅行の消費者心理も変化します。

高まる生活コストに対し、旅行への支出を控える人が増えれば、国内観光地の集客に苦戦する地域が増えることも懸念されます。

観光業界が今取るべき対応策とは

ターゲット市場の多角化と強化

トランプ関税の影響により、米国からの観光客が減少する可能性があることから、アジアや欧州など他の地域からのインバウンド需要を強化することが重要です。

また、円安の恩恵を受けやすい国々の旅行者に対しては、日本旅行の魅力を訴求するキャンペーンを展開するのも効果的でしょう。

さらに、インバウンドに過度に依存せず、国内旅行需要にも目を向け、地元の魅力を再発見してもらう取り組みを進めることが、観光業の持続的な成長につながります。

オンラインマーケティングの強化

海外からの観光客数の減少や生産性向上のために、デジタルマーケティングの強化が必要です。

SEO対策やSNS広告を活用して、訪日を希望する外国人層に対して日本の魅力を発信し、オンライン予約システムやデジタルチケット販売を強化することで、観光業の安定した需要を確保し、生産性の向上にも繋げることは重要です。

高付加価値サービスと地域性の活用

円安の進行に伴い、外国人旅行者にとって日本は「割安」に感じられるため、高付加価値サービスを提供することが重要です。

地域ごとの特色を活かした体験ツアーや、地元産品を使った独自の観光プランを提案し、価格競争を避けて差別化を図ります。